Solidariedade

- republicofangolajp

- 2017年1月14日

- 読了時間: 2分

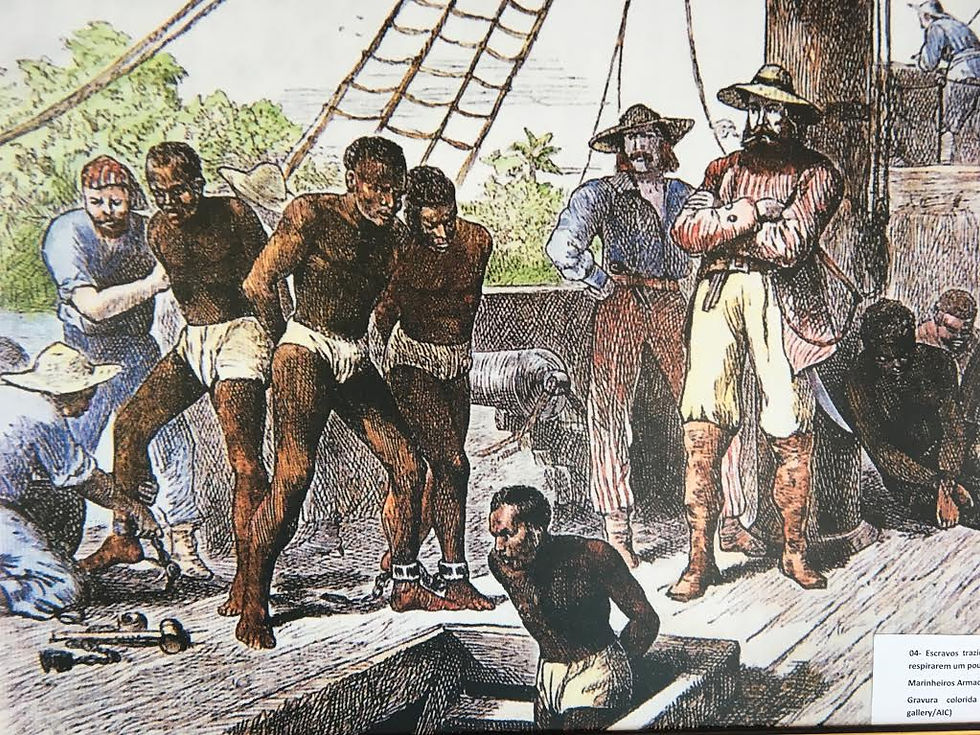

16世紀初頭から約350年の間に、アフリカから新大陸に送られた奴隷の半数近くがアンゴラ出身の黒人でした。その数は6百万人に近いと言われています。彼らは乗船前に全員カトリック教の洗礼を受け、鎖に繋がれたまま50日以上も身動きが取れない状態で狭い船室に閉じ込められました。一隻には400人の黒人奴隷が乗せられたので、350年間に15000隻余りの奴隷船がアンゴラから出帆したことになります。その数は毎年40隻近くに上ります。

この黒人奴隷の歴史を展示した博物館が、ルアンダ市から車で一時間のところにあります。美しい遠浅の海を見下ろす小高い丘に立つその博物館は、当時は奴隷商人の館でした。中に入りますと、当時の奴隷船の模型、実際に使われていた鎖、最大40キロもある錘や足首を固定する板が展示してありました。

壮絶な運命を辿った黒人たちの悲痛な叫びが聞こえてきそうですが、館内は静寂に包まれ、多くのアンゴラ人や外国人観光客が訪れていました。博物館にはパンフレットもなく、音声ガイドもありません。その代わり、物静かな黒人の青年が先祖の語り部として館内の説明をひとりで担当していました。

”One for all, all for one"(一人は万人のため、万人は一人のため)という言葉がありますが、アンゴラでは"One for oneself, God for all"(自分は己一人のため、神は万人のため)という言葉があります。他人のことより、とにかく自分が生き残らなければならない。そのためには逃げてでも助かりたい、という意味が込められています。ややもすると自己中心的な考え方ですが、長い間非人道的な扱いを受けてきたアンゴラ人からすれば、生き残るための処世術に他なりません。

しかし、最近はこの考え方が変化してきています。一人の力では立ち行かないときは、力を合わせて困難を乗り越える、という連帯意識が国民の中に芽生えてきています。ポルトガル語でこれを"Solidariedade"(ソリダリエダージ)と言い、”協調”、”和親一致”という意味です。アンゴラから最後の奴隷船が出航したのが1866年。150年たった今、その変化が緩やかですが、確実に起きているように感じます。

コメント